Echographie

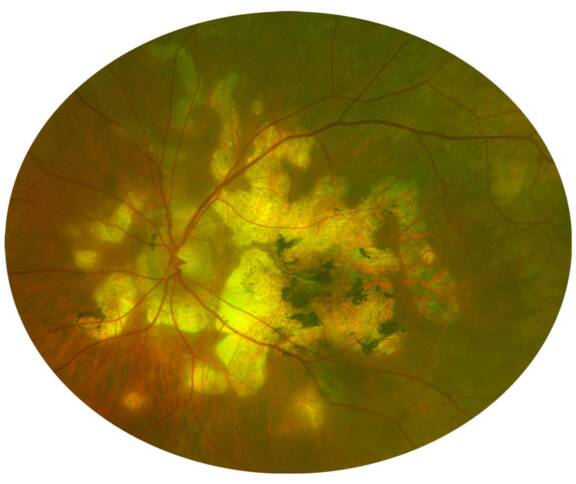

L’atrophie maculaire est responsable d’une baisse de vue assez sévère et souvent irréversible. Elle engendre une grande gêne pour la vision de loin et de près, ainsi qu’un scotome central. Les patients sont souvent adressés à des spécialistes en basse vision qui vont tenter d’améliorer leur qualité de vie.

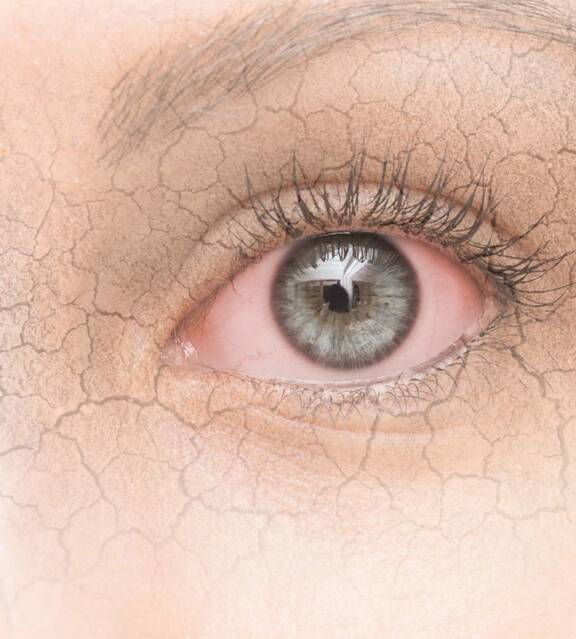

La sécheresse oculaire représente aujourd’hui la cause la plus fréquente de consultation ophtalmologique après la cataracte, le glaucome, la DMLA et le diabète. Elle touche de plus en plus de personnes (15 à 25% selon les études) et de plus en plus jeunes, ce qui nous fait penser que ce taux va augmenter dans les années à venir. Cela représente un véritable enjeu de santé publique. Il est donc indispensable d’organiser cette prise en charge pour éviter d’être débordés, voir boudés par nos patients pour ne pas nous y être intéressés. Cet article n’a pas la…

L’uvéite représente près de 10% des causes de cécités légales dans les pays industrialisés. Le pronostic visuel sévère est lié aux complications oculaires, ce qui justifie un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée [1]. Le but de cette revue est de fournir au lecteur une mise à jour actualisée sur la prise en charge des uvéites non infectieuses, et notamment la place des traitements systémiques via une approche multidisciplinaire.

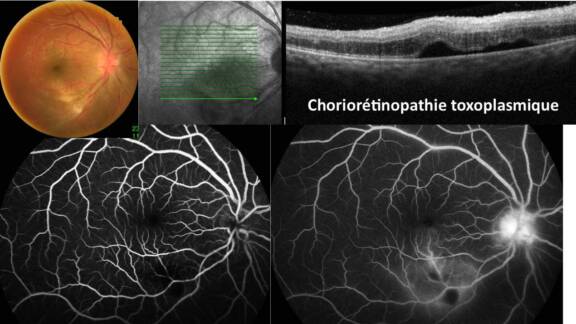

Le groupe de travail dédié à la nomenclature des uvéites (SUN, Standardization of Uveitis Nomenclature) [1] définit le terme d’uvéite postérieure comme étant une inflammation dont le site primitif est rétinien ou choroïdien. Sont donc incluses les rétinites, les neurorétinites, les rétinochoroïdites, les choroïdites (focales, multifocales ou diffuses) et les choriorétinites dont les étiologies sont très variées. Elles peuvent s’intégrer dans une panuvéite, mais ce terme est réservé aux uvéites sans site prédominant d’inflammation. Nous nous attarderons sur les…

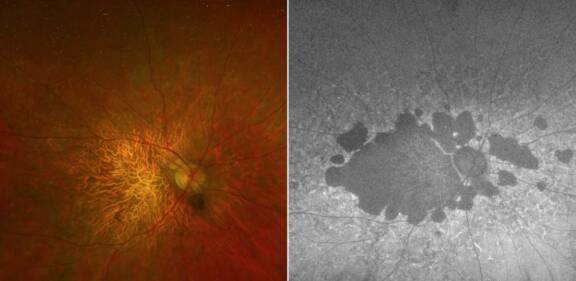

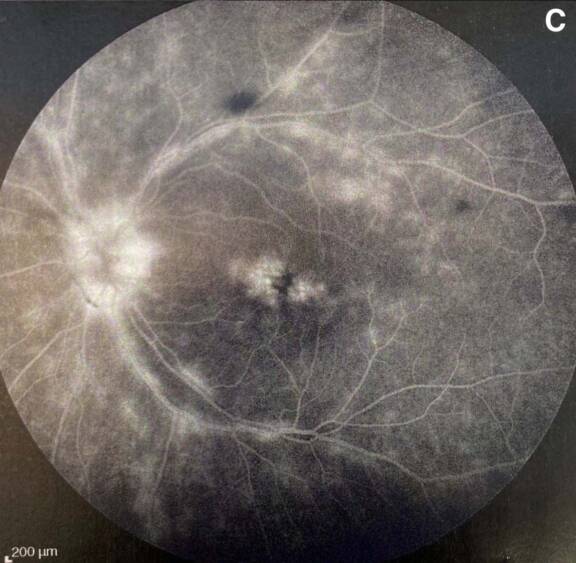

Une part considérable du diagnostic et du suivi des uvéites postérieures revient à l’imagerie multimodale qui viendra soit documenter l’examen clinique, telle la rétinophotographie, soit le compléter en apportant des renseignements complémentaires grâce à la tomographie en cohérence optique, l’autofluorescence, l’angiographie à la fluorescéine, l’angiographie au vert d’indocyanine et l’OCT-angiographie.